傅国涌 | 我的小娘舅李邦河 ——故乡雁荡杂忆之四

傅国涌 | 我的小娘舅李邦河 ——故乡雁荡杂忆之四

李邦河,1942年7月7日生于浙江乐清,数学家,中国科学院院士,中国科学院数学与系统科学研究院研究员、博士生导师。

1965年毕业于中国科学技术大学应用数学系,同年到中国科学院数学研究所工作,曾担任该所基础数学研究室主任。

2001年当选为中国科学院院士。他在微分拓扑方面,发展了流形到流形的浸入理论,把浸入理论中的一个奠基性定理从最简单的流形(欧氏空间)推广到任意流形。在量子不变量和低维拓扑方面,对四维流形的最小亏格问题取得了若干突破,对Witten型不变量,提出新不变量,算出了所有透镜空间Witten不变量。在非标准分析和广义函数方面,给出了任意的两个广义函数的乘积,推进了广义函数的乘法理论。在单个守恒律间断解的定性研究方面,否定了苏联著名数学家Oleinik关于间断线条数至多可数的著名断言,解决了美国科学院院士Lax和Glimm的三个猜想。

1986年获中国科学院科技进步奖二等奖,1987-1988年度获第二届陈省身数学奖,1991年度被评为“国家级有突出贡献专家”,2009年获华罗庚数学奖。

1

我的小娘舅李邦河回忆,1960年他从温岭中学考上中国科技大学,接到大学录取通知书那天,他从乐清仙溪的家中走到温岭办理有关手续,当天返回,创造了一天步行一百四十里路的生平最高记录。他的脚上似乎长了翅膀,如果想到往返都要翻越一座大山,就是温州、台州交界的雾湖岭,这一天的行程简直有点不可思议,难怪他一辈子都忘不了这个记录。一个农民的儿子,要到北京去念大学(那时科大还没有迁合肥),他当时确实太兴奋了。

他生于1942年7月7日,比我母亲小七岁,家中排行老小,当他幼时,我几个姨妈都已出嫁,大娘舅逃壮丁在外,我母亲对这位弟弟尤其钟爱,口口声声都叫他“河”,她当然想不到这个弟弟将来会成为数学家。等我出生时,他已从中国科技大学毕业,在中国科学院数学研究所工作了。所以,我从小就知道有一个远在北京研究数学的小娘舅。

在荒凉而贫瘠的山村,我家与山外世界仅有的一点联系,最初就是两个娘舅所在的城市,宁波和北京,每年总是有从宁波、北京的来信,上面的地址是我童年、少年时耳熟眼熟的。山外的世界很大,而且与我也有些许隐隐约约的牵连,我朦朦胧胧地向往有一天也能走出大山,到更大的世界去。

我第一次见到小娘舅是在1968年,我还在母亲的怀抱里。那年他结婚回了一趟故乡,到雁荡游玩,来我家小住。我当然不记得了,直到前几年,我二姐从他家见到那一年小娘舅和舅妈给我们拍的旧照,那也是我幼时留下的仅有几张照片,只是从来没有见过,我不无惊讶地发现还年轻的母亲,这是我记忆中所没有的。可惜,母亲已过世,没有再见到这些照片。小舅妈告诉我,照相机是从数学研究所借来的。

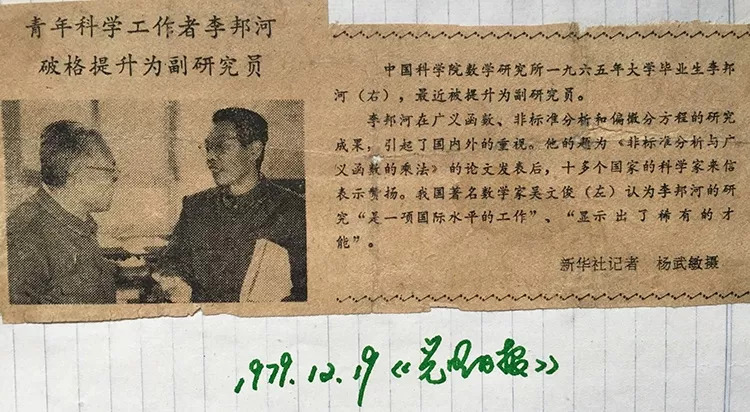

我在旧照中看到那时冷清寂寞的山村,五十年后,没有改变的只有那些巨大而坚硬的石头,徐霞客他们都见过的石头。五十年来,世变沧桑,小娘舅从一个山里娃成了院士,在数学领域卓有建树,他虽常念及故乡仙溪和雁荡的山水,却也难得回来,我对他的记忆不是从1968年开始,而是从1979 年开始的,那年12月,我已在雁荡中学上初中,《光明日报》登出一则简短的消息,还配有一幅新华社记者杨武敏摄的照片,他和老师吴文俊在一起。新闻标题为《青年科学工作者李邦河破格提升为副研究员》:

“

中国科学院数学研究所1965年大学毕业生李邦河,最近被提升为副研究员。

李邦河在广义函数、非标准分析和偏微分方程的研究成果,引起了国内外的重视。他的题为《非标准分析与广义函数的乘法》的论文发表后,十多个国家的科学家来信表示赞扬。我国著名数学家吴文俊认为李邦河的研究“是一项国际水平的工作”、“显示出了稀有的才能”。

”

吴文俊是他大学时的恩师,他们班级的主讲老师,给他们讲微积分、微分几何和代数几何。华罗庚也是他的老师,教的是复变函数。他毕业时就写了一篇拓扑微分方面的论文。毕业前,他还写过《浅谈学数学》一文在班级刊物上发表。从1965年到1979年,十几年间,中国社会风云激荡,他在数学研究所的也遭遇过曲折。这一年,他已三十七岁,没有被时代的巨浪淹没,实不容易。

当时,另有一篇更详细的报道,不知我从哪个报纸剪下来的,说他两年来,在广义函数、非标准分析和偏微分方程方面,做出了重要工作,发表了十篇论文,引起了国内外的注意。自1950年代初法国数学家创立广义函数理论以来,乘法问题始终是个难题。1978年,他那篇在《中国科学》上发表的论文之所以广受好评,是因为第一次用非标准分析解决了这个一直悬而未决的难题,美、苏、瑞士、匈牙利、荷兰等十多个国家的科学工作者纷纷来信索取单行本,要求与他进行学术交流。美国一所大学,还来信请他对一位教授在广义函数理论方面的工作发表“权威意见”,作为该教授能否提升为教授的依据之一。

他在国际数学界崭露头角,然后从助理研究员被破格提升为副研究员。在走出“文革”不久、数理化大受重视的时代氛围里,这一消息很快就在我们学校里传开了,不少老师都曾和我说起。因为雁荡中学也是他的母校,1954年到1957年,他就在这里求学,灵峰、灵岩到处都留有他的足迹。他上大学后,寄给初中同学郑景横的诗中就曾提及同游灵岩:

“

大志改河山,学法走南北。三年水奔腾,万里江阻拦。共赏山水高,独揽天地宽。何时复同游,笑风动灵岩?

”

前两年我见到他那时与同学留下的合照,雁荡山水已融汇在他早年的生命当中。难怪他会说,雁荡中学风景宜人,是读书育人的好地方。我们两代人在不同的时间,在同一个学校求学,甚至有共同的老师,虽然其间相隔了二十几年。他常说到初中老师中对他影响最大的郑圣道老师,教他平面几何,又是他的班主任,郑老师是浙大学生,因病休学,到雁中来教书,他们年级有四个班,在郑老师组织的两次数学竞赛中,他都获得了第一名。另外一位是教他语文的盛笃周老师,对他循循善诱,他的一篇作文得到盛老师的表扬,从此作文成为他的强项之一。在一次作文竞赛中,他还有另一班的一个同学一起获得过一等奖。

1983年盛老师成为我的历史老师,并在1985年邀我一起写了一本四万字的小册子《雁荡山名胜古迹史话》,那是我人生中完成的第一本小书。抗日战争时期,杭州沦陷,宗文中学迁到雁荡山中,盛老师上过这所学校,一生念念不忘宗文给予他的教育。他喜欢写诗填词,有诗集行世。如今盛老师早已过世,雁荡中学不仅迁离了旧址,不在景区,也不再是普通中学,一切都已改变。

2

大约1980年前后,小娘舅回过一趟故乡,留下了我少年时与他唯一的一张合影。时过境迁,这张照片在我们家早已消失得无影无踪,两年前我在北京中关村他的办公室里见到,一时还没辨认出那个小孩就是我。经我二姐确认,我才想起那时我有一件这样的衣服。

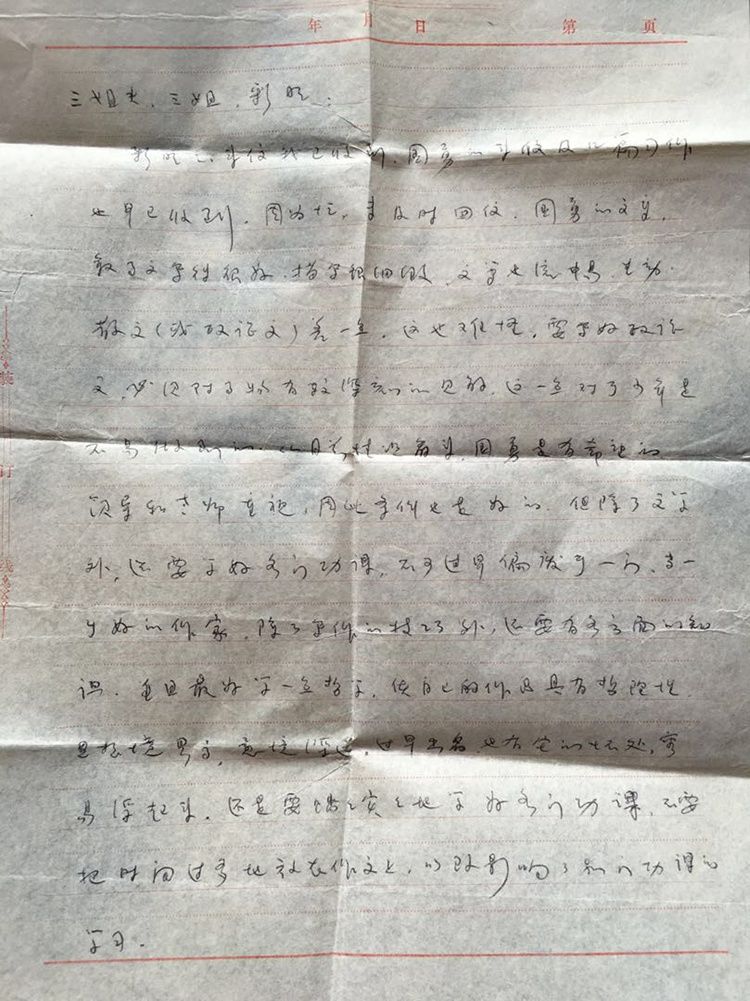

我外公是1980年去世的,我手头保存着他写给我父母和二姐的信,信中只写着11月12日,估计是1981年,因为其中提及外公进坟的事。信中第一页都是关于我的:

“

……国勇的来信及几篇习作也早已收到,因为忙,未及时回信,国勇的文章,叙事的写得很好,描写很细致,文笔也流畅、生动,散文(或政论文)差一点,这也难怪,要写好政论文,必须对事物有较深刻的见解,这一点对于少年是不易做到的。

从目前情况来看,国勇是有希望的,领导和老师重视,因此条件也是好的,但除了文学外,还要学好各门功课,不可过早偏废于一面。当一个好的作家,除了写作的技巧外,还要有各方面的知识,并且最好学一点哲学,使自己的作品具有哲理性,思想境界高,意境深远。过早出名,也有它的坏处,容易浮起来,还是要踏踏实实地学好各门功课,不要把时间过多地放在作文上,以致影响了别的功课的学习。

”

我完全不记得那时写过“政论文”,大概是议论性质的文字,我在当地的小报上发表过几篇叙事的习作,对于写作的兴趣浓厚,也热爱读书,但数学一塌糊涂。这是舅舅对外甥的忠告,也是一个数学家对于写作的见解。这封信我父母看不懂,就给了我。如果不是这封信过了三、四十年还在,许多往事已然渺茫,我也想不起来了,特别是在我成长路上,两个娘舅给过我的关切、鼓励和提醒。

我念高二时,小娘舅给我买过海淀区出的地理和历史复习用书,厚厚的两大本,那时看来是多么珍贵,辗转多年,一直未舍得扔掉。记得他也给我寄过一些语文复习资料,海淀区的模拟试卷之类。

1984年8月初,我第一次前往北京,从雁荡出发,坐了八个小时的汽车,翻山越岭到了杭州,也顾不上去看传说中的西湖,就在火车站排队买火车票,排了两天,才买到一张绿皮火车的硬座票。到北京站,下了火车,转公交车到中关村,然后找到小娘舅家,结果他们一家四口去北戴河度假了,与他家合用一个厨房的邻居招待我吃了午饭,我黯然离开中关村,又回到火车站,转往天津,去找我二姐。过了一些日子再到北京,在他家小住了大约十来天。他似乎很忙,晚餐有时也在外面,记得有一次他和陈省身先生他们聚餐,还带回没喝完的半瓶白酒,好像是茅台。

北京那时对我而言陌生而好奇,连公交车售票员报站的声音,都很吸引我。在中关村的一个个早晨,推土机的声音那时也未引起我的反感。因为买不到回程的火车票,我在京多留了几天。白天,我外出看风景、逛书店,在他家时也是自己看书、写东西的时间多。他研究的数学太高深,有时他和我闲聊,建议我将来可以研究断代史,像吴晗研究明史。因为我当时热衷于研究雁荡山的历史和温州地方史,他觉得范围太窄,价值不大。我还不以为然,不大愿意接受他的意见。如今想来,他当然是对的。

在他家里看到的文字资料,大多数与数学有关,我完全看不明白,偶尔发现一册薄薄的只有16页的《文学研究动态》(1981年17期),是中国社会科学院文学研究所动态组编的内部刊物,上面只有两篇文章,一是《美籍学者林毓生谈美国研究鲁迅的情况》,这是我第一次听说林毓生这个名字,过了几年,读到他的著作《中国意识的危机》,又相隔二十多年,在台北见到他,并与他在一张桌子上吃过饭。

另一篇文章是美籍学者刘若愚《中国诗中的时、空与我》,我那时很喜欢古诗,也读了不少,却完全没有想到可以从这样的角度去研究古诗,此文带给我极大的震撼。三十几年来,我时常想起这篇文章,并一直保存着这本小册子,前年我编《寻找语文之美》,在“时间篇”中毫不犹豫就将这篇学术论文选进去了。

1984年夏天的北京之行,是我生平第一次进京,也是第一次出远门,看见北方的白杨树、桦树、榆树,第一次感受到南北的差异,也第一次接触到许多以前没有见过的精神资源,在中关村附近的旧书店里,我淘到了不少文史书,许多学者的名字都是第一次进入我的视野,比如顾颉刚、孟森、柴德赓等人的历史论文。离京之际,我带着沉甸甸的书籍资料,表弟用自行车送我到木樨地地铁站。

3

我小时候,二姐手头有一本语文教科书,是小娘舅中学时代用过的,里面有一课《打渔杀家》,还有一些小娘舅在空白处随意画的画。他大学之后全部心思几乎都放在数学专业上,但中学时代养成了他对文学的爱好,他在雁荡念初中时,写过一首关于燕尾瀑的七绝,被郑圣道老师推荐到学校的黑板报上发表。他一直记得这事。

十几年前,在中关村,他跟我们吃饭时,说起小时候背的古文,一些句子、段落还是脱口而出,“一尺之棰,日取其半,万世不竭。”我特别记得他说起《庄子》的《天下篇》中这一句带给他的启发,所以,他怀念故乡的小学、中学老师,不仅有他的数学启蒙老师陈传琼、郑圣道,还有教过他历史、地理的杨孔丙老师,教过他语文的盛笃周。一个不识字的农民的儿子,踏上高深数学的研究之路,除了少年时对数学的兴趣被激发出来,早年奠定的人文基础也是不可忽略的。

自1960年秋天离开故乡,他就与故乡渐行渐远,大约1975年,外婆卧病不起,他回乡侍母,住了一阵子,算是他离乡多年后难得的一段乡居时光。当然,他常念及故乡,甚至在国外每见到山清水秀,心中浮起的也总是故乡的影子, 十八岁以前,滋养过他童年、少年时代的雁山荡水、双溪风物。1987年5月9日,他在西德西根大学为客座教授时,住在绿草如茵的山坡上,他想到了故乡,无论在仙溪家中,还是寄宿在校,在自然怀抱中度过的时光,写了一首《客居西德山城西根有感》:

“

十八进京读寒窗,从此远离山和江。

不意今日来德国,风光竟然似故乡!

”

1992年7月23日,他在美国访学,在布兰台斯大学的细雨中,他写下《居美即兴》:

“

每闻窗外雨纷纷,总将心驰北閤村。

少时风物少时人,怎令游子不消魂。

”

这些诗句平常无奇,却一次次传递出他对故乡的思念,少年时代那些单纯、贫寒的时光,是他永远难以忘怀的。他从小生活在有千年历史的古村北閤,又在雁荡中学三年,他认为一个小孩的灵气和才气都是从优美的景物中陶冶出来的。

1947年,他六岁进仙溪小学,这所小学的前身是1850年当地有科举功名的一些士绅倡办的双溪书院,已有近百年的历史。五、六年级时,算术老师陈传琼的课给他打开了最初的数学之门。他也被另一位杨孔丙老师风趣生动的地理和历史课所吸引。初中考上雁荡中学,因为没有申请到助学金,他感觉家庭经济负担太重,外公那时年事已高,他曾经想放弃上学,也是这位杨老师极力劝说,才使他没有辍学,为此他感念终生。

2004年6月,他到金华的浙师大讲学,顺道回了一次故乡,重访旧地,仙溪小学、雁荡中学都去了,这一次他饱览了雁荡山水,感慨地说,这还是他第一次全面游览雁荡,值得纪念:“雁荡是我的故乡,我在雁荡山麓长大,从雁荡中学读书走出成长,今后要把雁荡山的仙桥景区开发好,突出一个‘仙’字,即仙中、仙溪、仙山、仙桥和仙姑洞等……”许多少年的旧事依然藏在他的记忆深处,他甚至对当年打过柴的那些地方也念念不忘,这次回乡还专门和我二姐她们一起去找了一遍。

4

从1983年秋天到1985年春天,他在中国科学院研究生院讲授非标准分析。1987年,他的《非标准分析基础》一书在上海科学技术出版社出版,我手头有这本书,当然完全看不懂,大量的符号令我晕头转向,我在他写的前言中看到他说的“无穷小精神”,虽不明白,却也能感受到数学世界的那份奇妙和带给他的乐趣。他说:“我们主要只写了非标准微积分如何在严格的意义上恢复了微积分的发明者之一的莱伯尼兹的无穷小精神,通过对常微分方程的解的存在性、唯一性和对初值和参数的连续依赖性的证明,读者大致上可以窥见少许非标准论证方法的奥秘和它所带来的论证的缩短。”

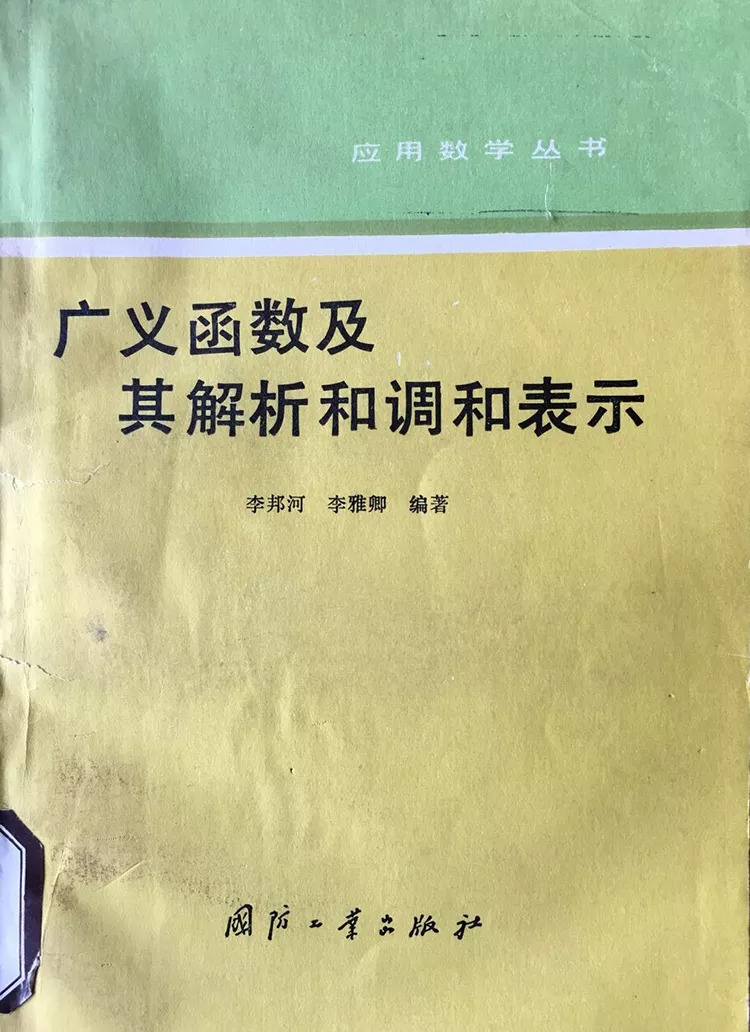

五年后,国防工业出版社出了一本他和我舅妈李雅卿合著的《广义函数及其解析和调和表示》,我当然也看不懂,只能从片言只语中窥见一点若隐若现的思路。对于我,那是另一个世界,一个此生无缘走进去的世界。他们夫妻都是研究数学的,都在中科院工作,1980年代,他们合写了不少数学论文。他们的生活、事业似乎都和数学相关联,两个儿女也都是学数学的。

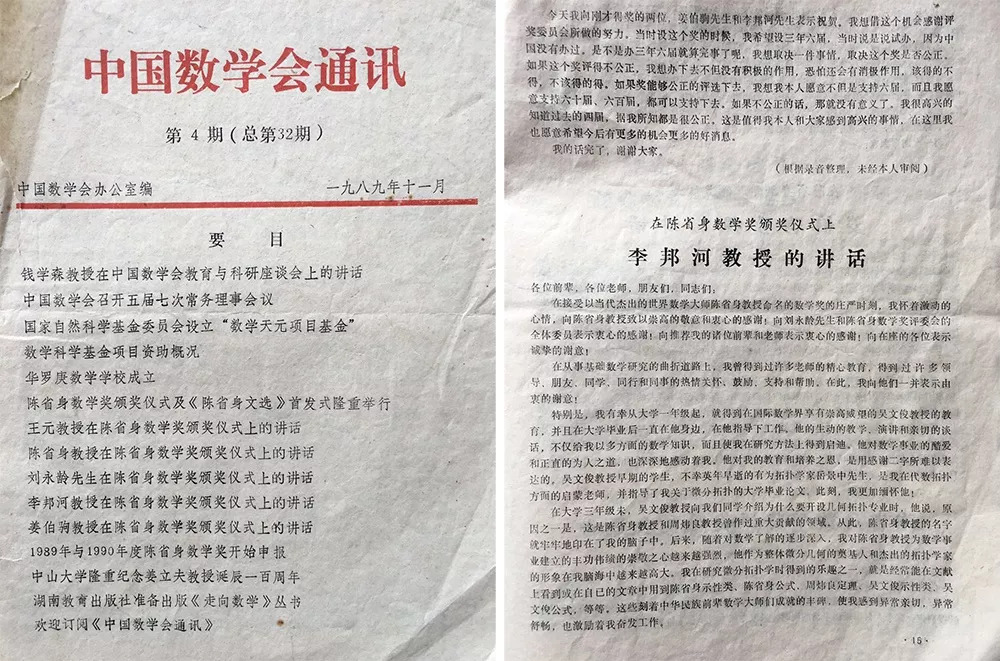

他的数学论文都发表在专业刊物上,他的成就也只有国内外数学界的同行可以理解他探索的意义。他与北大教授姜伯驹获得1987—1988年度陈省身数学奖时,陈省身先生说了一番话,认为得奖人“都达到了国际水平,在国际上得同样性质的奖也毫无愧色。所以中国的数学已经不必再有自卑感了,已达到国际水平,不过可以做得更好一点。”他在颁奖仪式上也有一个讲话,特别回忆自大学一年级遇见吴文俊教授,毕业后又一直在其身边工作——

“

他生动的教学、演讲和亲切的谈话,不仅给我以多方面的数学知识,而且使我在研究方法上得到启迪。他对数学事业的酷爱和正直的为人之道,也深深地感动着我。他对我的教育和培养之恩,是用感谢二字所难以表达的。吴文俊教授早期的学生,不幸英年早逝的有为拓扑学家岳景中先生,是我在代数拓扑方面的启蒙老师,并指导了我关于微分拓扑的大学毕业论文。此刻,我更加缅怀他!

在大学三年级末,吴文俊教授向我们同学介绍为什么要开设几何拓扑专业时,他说,原因之一是,这是陈省身教授和周炜良教授曾作过重要贡献的领域。从此,陈省身教授的名字就牢牢地印在了我的脑子中。……我在研究微分拓扑学时得到的乐趣之一,就是经常能在文献上看到或在自己的文章中用到陈省身示性类、陈省身公式、周炜良定理、吴文俊示性类、吴文俊公式,等等。这些刻着中华民族前辈数学大师们成就的丰碑,使我感到异常亲切,异常舒畅,也激励着我奋发工作。

”

他还提及,自1974年以来,陈省身先生经常回国讲学,他有机会亲自听到陈先生精彩而富有哲理的演讲,得到其多方的指点、关心和帮助。

此后的岁月,他于2001年成为中科院院士,2009年获得华罗庚数学奖,前前后后又获得过不少奖项。作为数学家,他这一辈子算是有丰盛的收获,不仅仅因为这些奖和头衔,更是在其中享受的乐趣。一个生在雁荡山中、在山里成长起来的小孩,从山里的小世界出发,走进数学的大世界,可以与不同肤色、不同民族、不同语言的数学家共同探索数学的奥秘,使用共同的数学语言,这是多么奇妙的事。

而这个人在血缘上与我如此之近,他是我母亲亲爱的弟弟,他幼时受到过我母亲的关照,在他一路求学的生涯上,我母亲包括我父亲也都给予了关爱。从我在母亲的怀抱,到我成长途中,断断续续也得到过他的关心,虽然遥远,但始终没有断过。

他念兹在兹的都是数学,他平时不用手机,从家里到办公室或是步行,或是乘公交车,古稀之年思考的仍是高深的数学问题,虽然他谦虚地说,要为实现中华数学大国做好一块铺路石子。对于眼下的这个时代,他很是满足。我想,也许他心中装满了数学,也就无暇顾及其他了,他看到的只是现实的一个面向。我与他的距离不仅是年龄上的,我们的思想也有着巨大的落差。

我手里还有一封信,是1990年8月12日他写给我母亲的,是为我当时的处境劝慰他的三姐“要抬起头,保重身体最重要”,他说:“孩子吃点苦,对他将来是有好处的,世界上能做大事的人,都吃过苦,我和大哥都吃过苦……你要想得开,不要为孩子一时吃点苦而难过。”

一转眼快三十年过去了,当时他还不到五十,而我只有二十出头。今天重读这封信时,母亲离世已近八年,我心中浮出来的总是俄国作家陀思妥耶夫斯基的这句话:“我只担心一件事,就是怕我配不上我所受的苦难。”

2018年3月9日杭州

首发于《老照片》第一一八辑