新浪潮另类侯麦:所花的每分钱都指向思想性

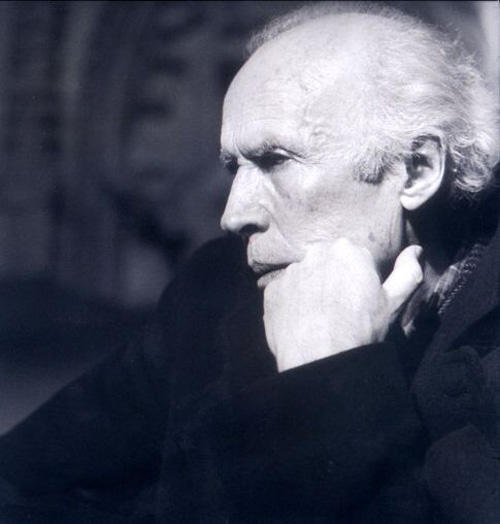

埃里克·侯麦

电影和电影本身,往往差异性是极大的:比如拍了《阿凡达》、《泰坦尼克号》、《魔鬼终结者》的詹姆斯·卡梅隆,和新近刚刚去世的法国“新浪潮电影的另类”——埃里克·侯麦。

作为迄今为止全世界最大的“电影汉堡”的制作者,詹姆斯·卡梅隆毫无疑问将在影史里,成为与乔治·卢卡斯、彼得·杰克逊比肩的电影工业家和成功的特技工程项目负责人。他的名字能不能被人在当代被视作“电影”的代名词(就像过去伯格曼、费里尼那样)?这恐怕挺难。不论我们喜欢他还是讨厌他,卡梅隆顶多也就是电影票房的代名词罢,他不过是另一个“低产的斯皮尔伯格”,是注定会终身辉耀在世界各地张艺谋、陆川们头上的烈日骄阳。

至于埃里克·侯麦,则毫无疑问属于电影世界里的另一极:他不习惯于出现在媒体上;不开汽车,不爱电话。他比他的法国新浪潮同行们年长十岁,早早就接掌了“新浪潮精神导师”安德烈·巴赞遗留下的《电影手册》主编之职,六七年后却因被斥为“保守”而离开了这个理论界的王位,加入到职业导演和电视人的行列。侯麦直到晚年也不承认自己保守。“我总是对新技术很感兴趣。我的第一篇电影理论的文章——比发表在《电影手册》上的那些文章更早——讨论的就是彩色电影终将取代黑白片。那个时代人们普遍偏爱黑白电影和后期录音,但我却喜欢彩色画面和同期录音。”他的另一个更早的名言则是:“我们不应该害怕现代化……但应该知道如何对抗潮流。”

所花的每分钱,都指向思想性

侯麦的趣味和他的影像风格在业外人士看来,似乎是矛盾的。比如他喜欢美国电影,却又习惯于“用不多的钱拍摄一些不卖座的电影”,但这种“不卖座”的业绩,又每每足以支撑他在一个“唯利是图”的资本主义商业环境下,成功获得下一部电影的资金。侯麦电影回收票房的能力应该并不像宣传的那么“低”。

喜欢用低成本,并不等于说侯麦不精通影片的资金回收,倒恰恰说明他擅长控制影片资本的规模。像著名的《贵妇与公爵》这样需要动用大量特技和人工的影片,便说明了侯麦是能够花大钱的,他也完全知道该怎么花。只不过在他的影像思维里,讨论花钱不会构成一个思辨性话题。因为电影对侯麦来说,“与其说是行动的电影,毋宁说是思想的电影”。伟大导演中的绝大多数,对于怎样花钱都有着近乎天生的本能,而他们所花出的每一分钱,最终所指向的,都是思想性。这便是那些为工商业而生的电影奇才们(如詹姆斯·卡梅隆们)终生难以抵达的。当然,他们也无需抵达。毕竟人类文艺的分工已经发展到了今天如此精细的地步。

前瞻性的美学

如果忽略掉“诗性/思想性”这一最为首要的观照点,去判别一个艺术家的作品是否具有先锋性,无论是基于专业视角的“技术”层面,还是基于世俗事功考量的“市场拓展能力”层面,都无异于舍本逐末。我们再以侯麦的映像作为例子。

侯麦电影区别于同时代以及后几代作者的最明显一点,是它们迹近于纪录片式的简陋:影像不细腻,镜头缺乏变幻,人物少,对话多,环境单一,对涉及人物情绪大起大落桥段的拒斥或淡化处理……这些,无论是在纯商业影片,还是绝大多数新浪潮导演的美学观念里,都会被视作一部电影乃至一个导演风格中的明显缺点。但随着新世纪数码摄影的登场,侯麦电影里镜头和声音的简陋,便呈现出了某种前瞻性的美学努力;随着DVD所展示的侯麦早期黑白影像的风格,我们会发现,镜头缺乏变幻、对话多,不过是导演自我风格的一个追求;有人仅凭一两部电影以为侯麦不喜欢用配乐,但这些评论者却不知道,侯麦历来最为看重音乐对影片中情绪与节奏的烘托和调节,他甚至在一次纪录片访谈中把没有配乐的某段影片,称之为“静止音乐”;而《巴黎的约会》、《柏士浮》、《三重间谍》这些别样风格影片在观众眼前的出现,则使人看到,侯麦其实对展示“人的精神生活”有着更为直观而强烈的意愿。

不是探讨人们做什么,而是探讨他们做事情时脑子里想什么

考虑到侯麦的许多电影都发生在郊区和度假场所,我们是不是可以断言这位导演有着表现郊区或度假生活的爱好?恐怕不能。因为选择郊外或度假地,往往能使那些电影的主人公在身心和言说中,暂时脱离开日常的程序,进入到一种更天然、本真的状态,与身边的其他角色,和银幕下观众,探讨起对生活的诸多感受与困惑,而也只有在这种情势下,剧中人喋喋不休的说话方式才不会令观众生厌。同样,从《O侯爵夫人》、《柏士浮》、《贵妇与公爵》、《阿斯特蕾与塞拉东的誓言》(《男神与女神的罗曼史》),我们也无法断言侯麦有着对古代或传统文明的偏爱。《O侯爵夫人》、《阿斯特蕾与塞拉东的誓言》恐怕更多表达的是男女对爱的不同理解;《柏士浮》像是讲述一个人成长过程中形形色色的懵懂与宿命;《贵妇与公爵》,女主人公是保皇主义者,男主人公则是被雅各宾派送上断头台的开明贵族奥尔良公爵,有评论说该片没有锋芒,或是意在谴责雅各宾时代的恐怖,侯麦自己的话则是:他不过是想再现一个历史上的巴黎,并在两个主人公身上,寄托了他对他们身处历史与命运巨大漩涡下“并不狂热与盲从”的钦佩。思想性,有时并不是指“是”或“否”这类简单的价值评判,这是侯麦对所有善忘的文艺与人文爱好者的提醒,也曾是雨果、陀思妥耶夫斯基、毛姆们揭示过的。

有人总结老侯“善于揭示男女之间微妙的情感”。其实,说老侯爱注视“微妙”倒是对的,但并不局限于情感,更多的还是情感背后的精神,以及人的心理变化轨迹。别忘了侯麦在阐释他对电影思想性那段著名的话前面还有一句话:“不是探讨人们做什么,而是探讨他们做事情时脑子里想什么。”这话对所有以为拥有了正确的世界观就万事大吉的先锋文艺作者、欣赏者以及人文工作者,都是一个提醒。